Мыслящее воинство нашего отечества делится на неравнозначные касты-категории — редкие печальные Чайльдгарольдовы, не способные скрыть под псевдонимами Онегин, Печорин, Чаадаев, Лермонтов, Пушкин, Пестель чужеземный сплин подлинного своего происхождения и выпирающее африкано-шотландско-парижское начало (бедняг ликующе изобличают, волокут на допросы, дуэли, объявляют сумасшедшими, помещают под домашний или другой арест, не выкорчевывают окончательно, чтоб было на кого свалить ответственность за чужие ошибки); широко разлившиеся по бескрайним российским просторам Пришибеевы (они сурово клеймят замаскированных, сдвинувшихся по фазе космополитов и в этом видят свой гражданский долг, зваться могут, в зависимости от обстоятельств и степени оголтелости, Скалозубами, Ноздревыми, Собакевичами-Пуришкевичами, Бенкендорфами, Душителевыми, а то и Свободиными); основную массу философствующей о судьбах родины шатии-братии составляют неамбициозные, безвредные, аки крупяные жучки, Непришейкобылехвостовы, эти откровенно довольны собственным пристебайствующим положением в общественной иерархии, гордо носят свою древнюю уважаемую фамилию, не стремятся камуфлироваться, приукрашиваться (а вот перекрашиваются и мимикрируют мгновенно), мотыляются, будто в проруби, меж двух первых непримиримых эстетических и государственных течений.

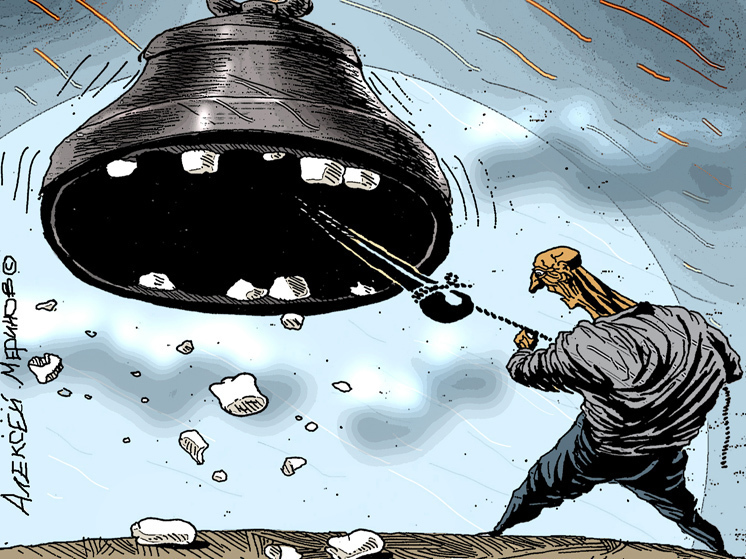

Фото: Алексей Меринов

Средь трех сосен, то бишь штакетником торчащих позиций, блуждает, путается и плутает наша вечно неприкаянная изящная словесность, колеблется шибко шарахающийся из стороны в сторону социум. Стоит условному Чаадаеву сочинить: «Люблю Россию я, но странною любовью» (или что-то схожее в этом роде), гипотетический Пришибеев тут же прицепится: «Разве любовь возвышенного толка может быть странной, уж не извращение ли подсовывают народу?!» А теоретический Непришейкобылехвостов стойко займет половинчатое амплуа: «Конечно, любовь случается разная, при этом нельзя не согласиться, странностей в интимной сфере правильнее избегать…» Триединая упряжь Лебедя, Рака и Щуки никогда не придет к согласию.

Нобелевский лауреат безобидно исторгнет: «Февраль! Достать чернил и плакать!» Блюститель патриархальных приоритетов (всегда на страже, всегда начеку) его мгновенно одернет, осадит, охолонит: «А если не февраль, то не купишь, что ли, канцелярские принадлежности?» Осторожный Непришейкобылехвостов воздаст должное собратьям по перу и раздаст сестрам по литературному цеху одинаковые серьги: «Ты, бумагомаратель-терпила, глубинно избалован, зря подвел себя под обструкцию тунеядства, вот и сослали, справедливо и то, что без надлома и каторги не родится подлинное поэтическое чувство, Достоевский тому пример, надо всемерно увеличивать количество помилованных узников»…

Кто из троицы сподобился ляпнуть: «Ничто человеческое мне не чуждо»? Вряд ли отщепенец — внутренний эмигрант. И не его антагонист. Скорее, безликий подлипала. Что имеет в виду, произнося вопиющую банальность о человеческих присущестях? Обожаемые людьми казни на Голгофах? Культивируемые напропалую ложь и беспринципность? Если речь о доброте, долге, чести, разгильдяйстве, точнее будет сказать: «Все человеческое мне чуждо».

Нагнетая недоразумения

Досаднейшие, трагические недоразумения и недопонимания возникают из-за неточно выраженной неточно выбранным словом мысли. Из-за буквального толкования изреченных и начертанных истин, которые нельзя воспринимать одномерно. Но именно плоско и зашоренно воспринимают. Препарируют — вопиюще убого. Отбрасывая символику, притчевость, метафоричность. Надо крайне осторожно, тщательно обходиться с текстами. Слова формируют мысль, теснят ее из тривиальных пределов — в пространства более широкие, свободные, куда она, по своей лености, не намеревалась, страшилась проникнуть.

Жемчужины из кармана

Язык стремится к лаконичной образности, кристаллизует неологизмы, идиомы, каламбуры — фокуснически извлекая их, на манер иллюзиониста, из волшебного старенького, потертого, лоснящегося от времени цилиндра, перелицовывая старье, хранящееся в богатейших закромах, даря новый шанс бурлящим перенасыщенностью внутренним лингвистическим ресурсам. Но, конечно, у каждой речевой жемчужины есть автор, не обязательно именитый и причастный филологической элите, словотворческой профессии (как Велимир Хлебников), зачастую устную и письменную яркость осознанно или по наитию творят безымянные таланты, бояны-самородки, лабораторные въедливые кропотливые, без устали работающие над усовершенствованием (и минимизацией) средств общения, не лезущие за словом в карман ерники, шуты, скабрезники. Бездумно повторишь за ними, используя, эксплуатируя их труд: «псу под хвост» или «слова на ветер» — и эмоциональный всплеск явлен без долгих растолкований.

Стоеросовая поэтика

Спрямленная стоеросовая эпоха породила столь же спрямленных стоеросовых истолкователей прекрасного.

Музей, который носит имя Пушкина, изначально, при его создании, звался «музеем изящных искусств». Инициатором учреждения выступил отец Марины Цветаевой. Поразительно точно соответствует «изящное» обозначение музея — поэзии Серебряного века. Дополнительно собрание шедевров и артефактов утяжелили присовокупленным к названию посвящением императору Александру III. Изящество мало сочеталось с массивной фигурой царя-гиганта, тем не менее монарх пристрастно покровительствовал детищу и обиталищу муз, произошло чудесное нивелирование и слияние образов музея и правителя…

Один ракурс — не соответствовать облику царя (следующий монарх Николай II был миниатюрен), другой — не корреспондироваться с эпохой коммунистической топорности. Могло ли «изящное» ужиться с грубой практикой попрания вся и всех? Музею прилепили лейбл (хорошо, что нейтральный) «изобразительных искусств» — пролетарски строго, без манерных экивоков.

На Парнас со своим уставом

Беда, когда о тонких материях начинает рассуждать начетчик, в понимании которого части речи должны быть расставлены согласно неколебимому ранжиру и сообразовываться с единственным грамматическим правилом: «можно — нельзя». Такому глухому надзирателю, блюстителю доскональной тривиальности мерещится преступление в любом отклонении от прописанной и прописной нормы: не положено, значит, быть не должно.

Его возмущают не к месту употребленные, не там и не туда (по его мнению) поставленные эпитеты, гиперболы, сленговые вкрапления, для него ирония — злейшая врагиня, потому что не может быть ничего вылезающего за пределы ровного привычно размеренного ряда, иначе это — свидетельство непрофессионализма. «Румяные губки» в прозе Льва Толстого кажутся такому унтеру Пришибееву верхом безвкусицы и дилетантизма. Губки не могут быть румяными! Почему? А что, если автор умышленно сталкивает вроде бы не вяжущиеся компоненты, дабы привлечь, сконцентрировать внимание читателя, вызвать реакцию, которую пресная анемичная блеклость не всколыхнет? Куда в этом ракурсе денем «в душе осень» Исаака Бабеля? Ведь осени, равно и зимы, в душе нет и быть не может. Они могут наблюдаться на улице, иначе опавшие листья и снежинки помешают внутреннему кровообращению.

Куда деть Есенина с его «страной березового ситца»? Ведь ситец изготовляется не из бересты, иначе товар не продашь. И «половодье чувств» невозможно, ибо паводки типичны для природных катаклизмов и несут неприятности подтоплений и сырость.

А уж классические строки «идет, гудет зеленый шум, зеленый шум, весенний шум» вовсе будут раскритикованы: разве шум может иметь цвет? Быть «зеленым»? Зелеными бывают девальвированные ныне грины. И миля не может быть зеленой, как у хваленого Стивена Кинга. Миля может быть золотой, как на Остоженке.

Попробуем с точки зрения блюстителя правильности и в его манере проанализировать простенькую солдатскую речовку: «Наши деды — славные победы». Согласно прямолинейной логике, победы не могут быть дедами, потому что женского рода.

Зачем лезут со своим уставом на Парнас придирчивые долболобы, коим сказать нечего (а сказать хочется), зачем суются в поэтику Льва Толстого, до хребта обсасывают «Евгения Онегина»? Чтобы привлечь внимание к великим? Нет, к собственной персоне. «Облаю, авось затешусь с ними вровень». Ах, Моська, знать, она сильна…

Не могущие зачать словоблудные онанисты из породы Непришейкобылехвостовых тешатся самоудовлетворением: сообщить новое — не дано, цель — доставить удовольствие себе.

Пересуды о «вредности» изобретаемых неологизмов и усложненных гибридных полифонических конструкций-изысков (они де тормозят процесс чтения, заставляя спотыкаться и нарушая плавность повествования) — спекуляция. Никто за читателем не гонится, не толкает под руку, не заставляет спешить: он может остановиться, оценить словотворческую находку, есть удовольствие смакования понравившихся «вкусных» инверсий, рокировок, они — суть и залог обновления языка, поиск свежих возможностей и красок.

Источник: mk.ru